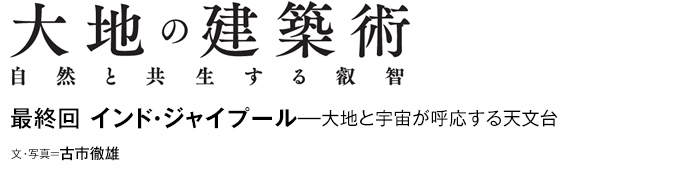

高さ27.4mの巨大な天体観測儀,サムラート・ヤントラ(ジャイプール)。支柱部分が北極星に向けて延びる。両翼は2秒単位で時間を計測できる日時計になっている。巨大な三角形の立面が,午前中は左側の,午後は右側の円弧に影を落とし,円弧に刻まれた目盛りが正確な時刻を知らせる

正確な天体観測機器をつくる

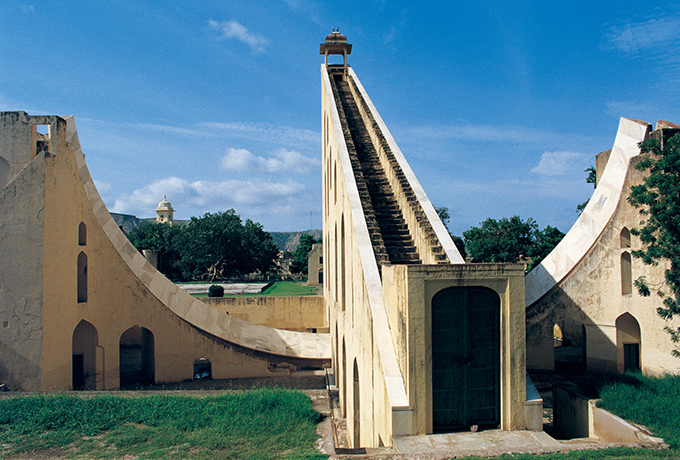

インド北西部のラージャスターン州には魅力に富んだ建築・都市が多い。州都ジャイプールにあるジャンタル・マンタルもそのひとつである。ジャンタル・マンタルとは,18世紀にインド北部5ヵ所に建てられた天体観測施設を指す。

ジャイプールは,この地に居住するマハーラージャ(偉大な王),サワーイー・ジャイ・シング2世によって18世紀に建設された。

彼は,王子の頃からヒンディー語,サンスクリット語,ペルシャ語,アラビア語などを学び,また,科学の教育も受け,なかでも特に天文学の勉強に励んだといわれている。やがて天文学を進歩させる必要性を感じ,正確な天体観測機器をつくりたいという強い願望をもった。これには農業にとって大事な雨季の到来や洪水,収穫の時期を正確に予測する目的もあった。

そこでペルシャやヨーロッパから膨大な数の書籍を取り寄せ,自らの宮殿内に図書館までも建て,さらに各地から天文学者たちを招いて天文学の情報を集め,研究を進めた。

1724年,彼はデリーに最初のジャンタル・マンタルをつくり,以後インド国内のジャイプール,バラナシ,マトゥラー,ウッジャインの4ヵ所にも建設した。

機能から生まれた稀有なデザイン

各地のジャンタル・マンタルの中でもいちばん巨大なものが,1728年に完成したジャイプールのそれである。王は自らのシティ・パレスを造営する機会を利用して隣に建設を始めた。このジャンタル・マンタルは全部で16の石造の観測儀と金属でできた6つの観測儀から成り立っている。

ジャンタル・マンタルという言葉は,計測器という意味をもつが,そのほか「魔法の仕掛け」という意味もある。その名のとおり観測儀ひとつひとつに施された異なる仕掛けが,競うようなデザインとなって立ち現われ,ほかに類を見ないような建築群である。それぞれ観測目的ごとに,純粋幾何学に基づいた精密な計算によってでき上がったものだ。正方形,三角形,円から構成される形態は,測定に必要最小限の機能を形にしたものであり,不要なものは一切ないが,じつにユニークだ。実際ここを訪れてみると,宮殿の庭に個性的な観測儀が並ぶ姿は,現代ではむしろ最先端のデザインにすら見え,まるで屋外彫刻の美術館のようでもある。

ジャイプールのジャンタル・マンタル。いくつも並ぶ観測儀の中でいちばん大きなものがサムラート・ヤントラ。右側に12体からなるラーシ・ヴァラヤ・ヤントラ。左手前の煉瓦色の観測儀がラグ・サムラート・ヤントラ

さまざまな機能と形をもつ観測儀

敷地内に入ると,まず目に飛び込んでくるのが巨大な三角形の立面をもったサムラート・ヤントラである。高さは27.4m。この計測器群の中でも最大の観測儀で,中央には巨大な石造りの三角壁が北極星に向けて置かれている。両翼部には2秒単位で時間を計測できる円弧を描く赤道儀があり,そこには日時計の目盛りが刻まれている。

その隣に小型の観測儀12体からなるラーシ・ヴァラヤ・ヤントラがある。それぞれ異なる形状と角度で12の星座に向かっていて,サムラート・ヤントラの子どものように寄り添っている。

敷地入口近くにあるラグ・サムラート・ヤントラは,サムラート・ヤントラを小さくしたような形で,こちらは20秒単位で時間を測ることができる。その他に,直径4mほどの半球状の観測儀が地面に埋め込まれたジャイ・プラカーシュ・ヤントラがある。半球には数ヵ所に切り込みが入っていて,切り込まれた部分から地中に入り天体観測を行う。

観測儀の中でも造形的に最も美しいのは,2つの円形の構造体からなるラーム・ヤントラだ。円形の中心に柱が建てられ,太陽と月などの高度と方位を計測する。

これらの観測儀は天体を精密に計測する機器であると同時に,大地と宇宙が呼応する場とも考えられ,訪れた人に神秘的な魅力を与えている。

サムラート・ヤントラの円弧を描く翼部分。日時計として目盛りが刻まれている

ラーシ・ヴァラヤ・ヤントラのうちの1体

ラーシ・ヴァラヤ・ヤントラ。12星座に向かって配置され,占星術に使われる

造形的に美しいラーム・ヤントラ

大地から宇宙へつなぐ

インドでは古くから占星術が広く信じられ,人々が幸福になるためには必須のものであった。ジャンタル・マンタルは占星術のためにも利用されてきた。天文学よりも,むしろ占星術の方が人々にとっては重要であり,それがこの施設が現代まで使われ続けている理由でもある。

大地に埋め込まれたり,天を目指したりしているような造形群は,宇宙へのメッセージとも受け取れて興味深い。広大なインドの大地に立ち,夜空の星を見上げると,大地と宇宙はつながっているように思えてくる。

大地と宇宙が呼応する場

今回で「大地の建築術」は最終回を迎える。人類は我々の住む地球や宇宙を科学的に解明されたものだと錯覚し,古代から築かれてきた神話や信仰を忘れ去ろうとしている。しかし,地球や宇宙は人類が征服できるものではなく,私たちは自然への畏怖を決して忘れてはならないのである。この「大地の建築術」で取り上げてきた事例が,それらへのヒントを与えてくれるものであれば幸いである。

以下4点の写真は、デリーのジャンタル・マンタル。奥にサムラート・ヤントラ。手前がジャイ・プラカーシュ・ヤントラ。切り込まれた半球状の観測儀が地面に埋め込まれている

ジャイ・プラカーシュ・ヤントラの中に入る

ラーム・ヤントラ。2つの円形の構造体からなる

ラーム・ヤントラの円の中心の柱。太陽と月の高度と方位を計測する

ジャイプール![]()

Jaipur

面積:200.4km2

人口:約355万人(2016年)

インド北部,デリーの南西約260kmに位置する。

街の建築がピンク色の砂岩からつくられているため

「ピンクシティ」と呼ばれる。

風の宮殿

ジャイプールの旧市街の中心は,今もマハーラージャが暮らすシティ・パレス。その一角に,街で多く見られるピンク色の砂岩が外壁に使われた「風の宮殿」がある。ここはかつて王に仕える女性たちのハーレムであり,囲われた女性たちは生涯この宮殿から出ることを許されなかったという悲しい言い伝えがある。女性たちは唯一この窓からのみ下界を見ることができたそうである。

この建築は5層からなり,通りに向かってつくられた953の小窓から風が循環し,暑いときでも涼しい状態に保つことができた。これが宮殿の名前の由来でもある。

建物はバザールに面していて,その姿は威風堂々としているが,奥行きがなく,驚くほどに平たい建物である。インドには多くの名建築があるが,通りに面してこれだけ巨大なファサードをもつ建築は,風の宮殿をおいてほかにない。

通りに面して953の小窓をもつ巨大なファサード建築。意外にも奥行きがなく,平たい

古市徹雄(ふるいち・てつお)

建築家,都市計画家,元千葉工業大学教授。1948年生まれ。早稲田大学大学院修了後,丹下健三・都市・建築設計研究所に11年勤務。ナイジェリア新首都計画をはじめ,多くの海外作品や東京都庁舎を担当。1988年古市徹雄都市建築研究所設立後,公共建築を中心に設計活動を展開。2001~13年千葉工業大学教授を務め,ブータン,シリア調査などを行う。著書に『風・光・水・地・神のデザイン―世界の風土に叡知を求めて』(彰国社,2004年)『世界遺産の建築を見よう』(岩波ジュニア新書,2007年)ほか。