神田川を舞台に

御茶ノ水駅上空に橋を架ける

御茶ノ水駅改良工事

神田川の上からJR御茶ノ水駅のホームの上空に駅の人工地盤となる

「橋」を架けていく工事であり,プロジェクトの目的は駅のバリアフリー化だ。

人工地盤の約半分を構築したところで,エスカレーターやエレベーターが

利用できるようになった。6年以上にわたるこれまでの道のりを

鉄道工事のスペシャリストたちと振り返る。

【事業概要】

御茶ノ水駅改良工事

- 場所:東京都千代田区

- 発注者:東日本旅客鉄道

- 設計:JRC・JRE・鹿島・大成設計共同企業体

-

規模:(土木)人工地盤 約2,900m2

鋼管矢板 φ1m 97本 29~31.5m

擁壁耐震補強 約295m

場所打ち杭 φ2.6~2.8m 12本

29~34m

(建築)駅舎S造 地上2階 - 工期:2012年9月~2025年3月(予定)

(東京土木支店JV施工)

完成予想パース 提供:JR東日本

バリアフリー化のため駅を全面改良

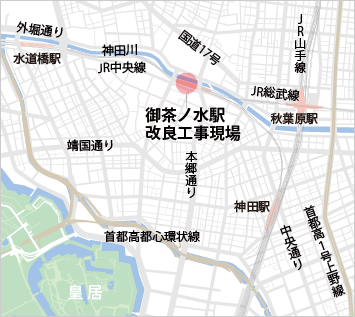

鉄筋コンクリートのアーチ「聖橋」が一跨ぎする深い谷に沿って,オレンジ色の中央線が走る。JR御茶ノ水駅が見えるこの風景は,東京を代表するイメージの一つだろう。

神田川が流れる谷は,今から約400年前の江戸時代初期に江戸城周辺の洪水対策として,台地を開削してできた放水路だ。幕府が仙台藩初代藩主伊達政宗に命じて作らせたことから「仙台堀」とも呼ばれ,台地の上から水面まで15m以上ある高低差は先人の土木工事の偉業を物語っている。

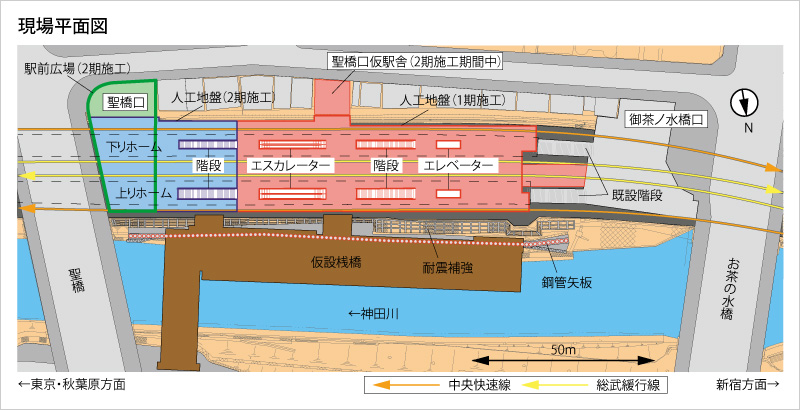

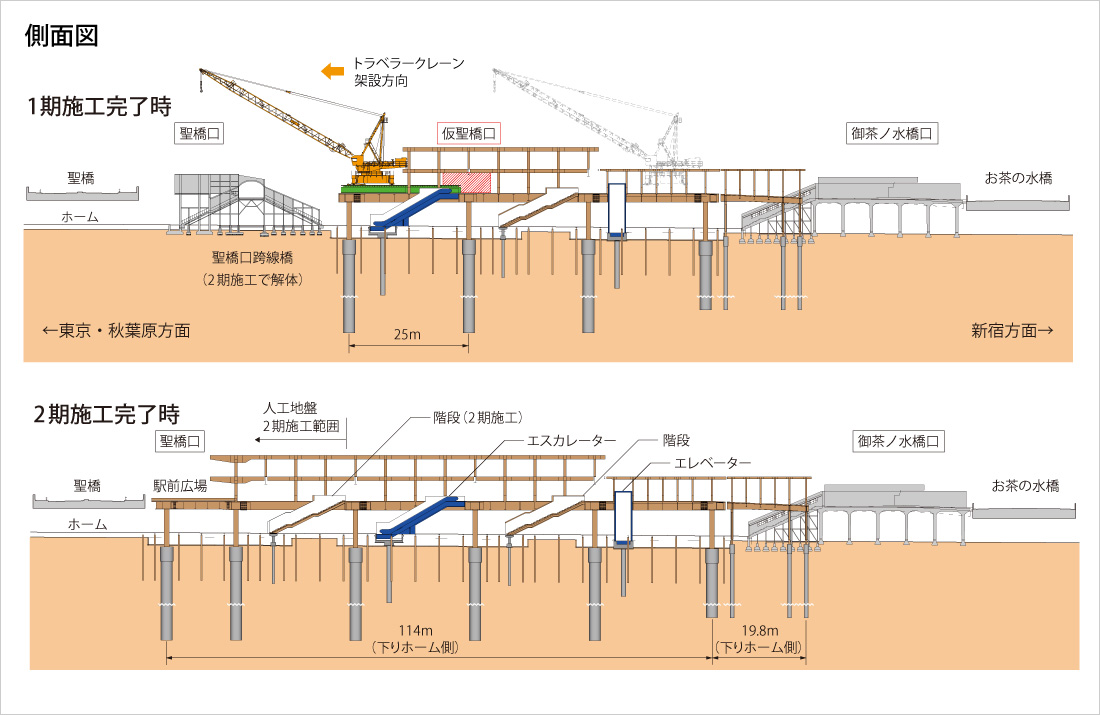

その神田川の上に設けた大規模な桟橋こそが御茶ノ水駅改良工事の舞台だ。当社JVは,既存の2面4線のホームを覆うような幅25m,長さ約140mの人工地盤を築く土木工事と,その上に鉄骨造2階建ての駅舎を設ける建築工事を担当している。

御茶ノ水駅周辺は,学校のほか,大学病院を中心に多くの病院が立地し,1日の乗降客数は10万人を超える。1932(昭和7)年に現在の場所にホームが設置されてから,駅の施設はほとんど当時のままで,利用客が自由に使用できる昇降装置などバリアフリー対応設備がなかった。2012年の着工から6年の歳月を経て,今年1月からエスカレーターとエレベーターが利用できるようになった。

聖橋から見た御茶ノ水駅と現場の様子(2019年3月)

異例の河川工事からスタート

斜面を切り欠くようにして設けられたホームの台地側には,商業ビルが立ち並び,工事ヤードを確保できない。御茶ノ水駅で大規模な改築工事が行われてこなかった理由の一つでもある。そのため,工事は線路と並行して流れる神田川の上に工事用の桟橋を仮設することから始まった。

入社以来30年以上にわたり,JR山手線内にある駅の改良工事を中心に手掛けてきた西坂雄二所長は,「鉄道工事では,河川の工事に携わる機会はなかなかありません。行政的な手続きや,作業船を使った施工方法など一から学ぶことが多く,新鮮な経験になりました」と,振り返る。

桟橋は,川幅の約半分を占める幅22m,長さ120m,高さ15mの大規模なものだ。川の流れを阻害するので,通常,渇水期に当たる年間6ヵ月程度しか設置できない。だが,桟橋は設置だけでも半年かかり,毎年設置と撤去を繰り返していては,工事を進められない。

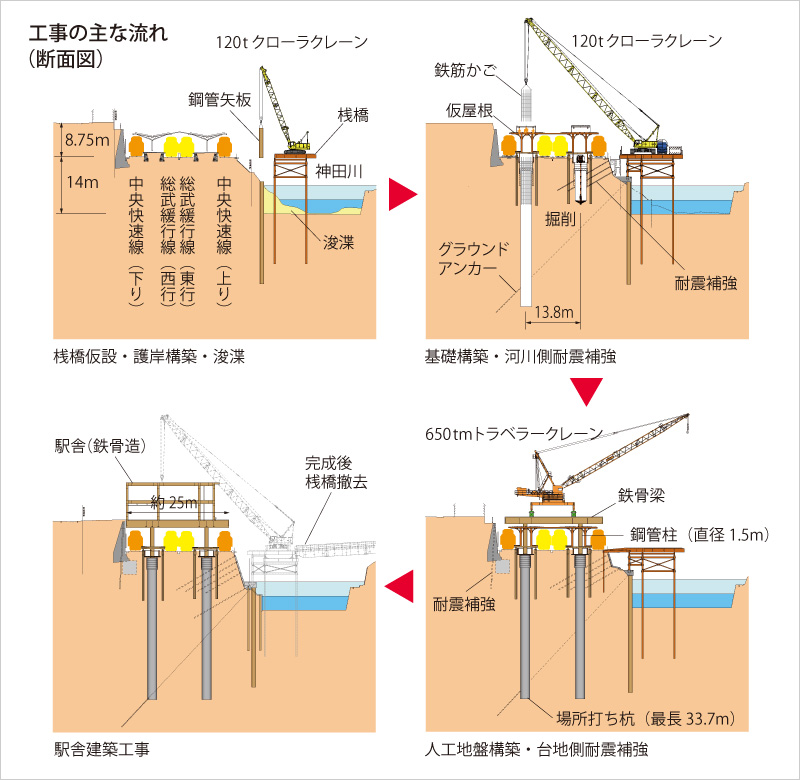

そこで,川の流下能力を確保するべく,2ヵ月かけて,現場から約1km上流まで川底を浚渫。桟橋を設置した状態でも川が氾濫しないようにすることで,年間を通じて桟橋を設置するための許可を得た。

また,浚渫によって,線路側の地盤が崩壊しないように,桟橋を設置する付近の護岸に沿って,鋼管矢板を連続して打設し,護岸を新たに作り直した。鋼管矢板は直径1m,長さ30m。7.5〜12.0mの鋼管を現場でつなぎ合わせながら,線路の真横で打設した。

西坂雄二所長

「従来であれば,鉄道の運行終了後の夜間工事で施工するところですが,レーザーによる警報監視装置を線路沿いに設置し,資機材が線路側に寄り過ぎた場合,警報が鳴るように対策することで,日中での施工が可能となりました」。こう話すのは,やはり鉄道工事を多く手掛け,今回の駅改良工事では監理技術者を務める高野裕亮工事課長だ。

鋼管矢板の打設は地盤を緩めることになる。隣接する石積み擁壁の変状には,とくに気を使った。「擁壁にプリズムを取り付け,対岸に設置したトータルステーションで変状をリアルタイムに計測するのですが,擁壁の前面には桟橋が立ちはだかっています。桟橋の柱と柱の間から見通しが効く場所を見つけ出し,計測機器を配置しました」と,高野工事課長は当時の苦労を語る。施工中,石積みの変状を確認したが,想定範囲内の挙動であり,その都度セメントベントナイトを注入し,動きを抑えた。

高野裕亮工事課長

線路に近接した場所で鋼管矢板を打設

(2014年1月現場撮影)

鉄道工事は事前の段取りが命

鋼管矢板の施工を終え,桟橋上から線路内への進入路を設置できたのは2014年9月のこと。駅改良工事が本格化したのはここからだ。

まずは盛土構造だった既設ホームを鉄骨構造に改築し,ホームの下に作業空間を確保した。その後,桟橋上からクローラクレーンを用いて,ホームの下に最大で外径2.8m,長さ34mの基礎を構築。続いて,ホームの上空に設置したトラベラークレーンを用いて,御茶ノ水橋口側から聖橋口側に向け,片押しで橋を架けるように人工地盤の柱と梁を架設していった。

基礎工事では,掘削した土は泥水として配管で桟橋側へ排出し,また,コンクリートの打設はその逆向きに同じ配管で圧送することで,昼夜を問わずホームの下での作業を可能にした。しかし,線路内やその上空での作業は,列車の運行終了後の2時間程度に限られる。その際,線路や設備のメンテナンスとの競合も考慮しなければならない。制約が多い中で,いかに日々の夜間工事を手際よく進められるかが,全体の工程を大きく左右する。

ホーム下での基礎の掘削状況

(2016年7月現場撮影)

撮影協力:JR東日本

現在入社8年目で,2018年4月からこの現場で初めて鉄道工事に携わることになった南野浩清工事係は,現場の印象を次のように話す。「最初は,線路内で使用する軌陸トラックをどのような順番で入線させるかなど作業手順の重要性に驚きました。鉄道工事には,独特の作業規則があり,3ヵ月くらいで慣れましたが,先輩のサポートなしで現場を管理できるようになったのは1年経った最近のことです」。

南野工事係のほか20歳代の若手社員の上司は,鉄道工事の経験が豊富な40~50歳代の社員となる。

「気軽に相談できるように,こちらから若手に声をかけるよう努めています。働き方改革で就業時間に制約がありますが,わからないことがあったら,先輩だけでなく本社や技術研究所など会社の組織を活用して,自らのスキルアップに結び付けてほしい」。西坂所長はこのようにエールを送る。

南野浩清工事係

トラベラークレーンの組立て完了直後の様子。

お茶の水橋から撮影(2017年7月)

一つひとつの工事を社員成長の舞台に

「技術以上に,施工条件の難しさが際立っています」。現場の特徴について,このように語るのは小笹文彦工事課長だ。

現在,御茶ノ水駅構内では,駅改良工事だけではなく,石積み擁壁の耐震補強や,鉄道の真上に架かる箇所を対象とする聖橋の長寿命化,お茶の水橋の耐震化といった工事も当社JVの施工で同時に進められている。2つの橋はともに関東大震災の復興橋として建設されてから約90年経つ歴史ある橋だ。橋の工事は橋の管理者からJR東日本が受託し,当社JVに発注した。

複数の工事を同時に進めるため,夜間工事では,どの線路でどのような作業をするのか,工事間で日々の調整が必要になる。さらに人工地盤が構築されると,建築工事に引き渡すまでの間,その場所を台地側の擁壁を耐震補強するための施工スペースとして一時的に活用するなど,異なる工事の進捗がお互いのクリティカルパスになることも少なくない。

小笹文彦工事課長

聖橋の工事の監理技術者を務め,駅改良工事を兼務している小笹工事課長は「自分自身は工事間の調整を含め,工事全体を見渡せるような立場にいるため,聖橋の施工はできる限り若手社員に任せて,“見守り”に徹しています。彼らにも,自分の仕事だけでなく,同時に進む様々な工事に目を向けてもらえるようにフォローしたい」と話す。

鉄道の高架化やアンダーパスの構築などの工事を手掛けてきた小笹工事課長にとって,毎晩のように線路内作業がある現場はこれが初めてだ。自らが駆け出しだったころを思い起こしながら,後輩の若手社員とともに成長しようという気概が感じられた。

夜間工事で軌陸式の工事用車両が並ぶ駅構内(現場撮影)

撮影協力:JR東日本

聖橋の工事の様子(現場撮影)

撮影協力:JR東日本

ゴールを目指して工事間で協力

人工地盤の上では,2018年10月から駅舎の建築工事に着手した。

「駅舎用の鉄骨を桟橋から人工地盤の上に吊り上げる作業も,夜間工事に限られます。そのため,全体工程が遅れても,作業時間を拡大できません。少しでも効率を上げるため,組み立てた鉄骨を固定するボルトは夜間工事の間に仮締めし,列車の運行が始まった後に本締めするなど工夫しています」。このように語るのは,橋上駅舎から地下駅舎まで新設やリニューアルを問わず,多種多様な駅舎の建築工事の施工経験を持つ朝森広明工事課長だ。

建築工事の進捗に合わせて,別途発注されたエスカレーターやエレベーターなどの設備工事,電気工事も段階的に始まった。発注者の複数の部署と,各施工業者など多くの関係者が一丸となり,計画通り工事を進めるために,半年以上前から全体の意思統一を図ってきた。

朝森広明工事課長

ホーム上に工事用の仮囲いを設ける期間を極力短くするため,エスカレーターを人工地盤の上で組み立てて,一夜にして,ホームへ吊り下ろすという特殊な方法が採用された点もこの工事の特徴だ。「建築工事を進めつつ,速やかにエスカレーターの組立てスペースを確保する必要があったので,通路はまだ仮設の状態です。駅を利用されるお客さまに対して安全面で配慮しながら工事を進めることが最重要課題です」と説明する。

現在,駅改良工事は1期の段階で,聖橋口側にある跨線橋の手前まで人工地盤の構築が完了している。2019年中に聖橋口の改札を仮駅舎に移設する計画で,そこから2期が本格的に始まる予定だ。跨線橋を解体した後,1期と同じ手順で人工地盤の構築,駅舎の建築と進む。御茶ノ水駅が大きく生まれ変わる2023年ごろまで神田川を舞台にした工事は続く。

2期に向けたホーム支柱の基礎工事

(2019年3月)

撮影協力:JR東日本

人工地盤とトラベラークレーンを見上げる

(2019年3月)

撮影協力:JR東日本

Photo︓大村拓也(現場撮影以外同氏撮影)