地震

建設地の地震リスクを知る

立地特性調査予測

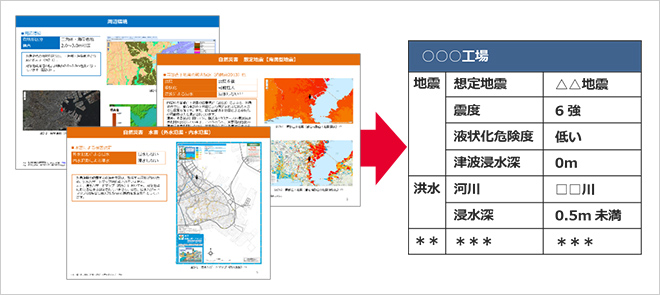

立地特性調査は、リスク管理の基礎資料となるものです。地震や津波、液状化危険度、洪水など、公的機関が保有する各種の情報を基に、対象地の自然災害ハザードを調査・整理します。

新規施設の建設計画の際に複数の候補地がある場合、立地特性調査結果が計画地選定の比較検討材料としても有効に働きます。(提供:イー・アール・エス)

公的機関の情報を基に、対象地の自然災害ハザードを調査・整理

オンラインハザードマップ(鹿島技術研究所「災害情報共有システム」) 予測対応

予測対応

特定地点での地震動の詳細予測予測

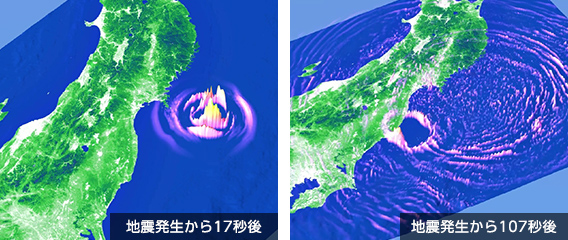

ある地点において特に留意すべき地震に対し、地下構造モデルに基づく解析により⻑周期成分まで含めた地震動の予測を⾏います。これは制震や免震といった⾼度耐震構造物の設計に必須の技術です。下図は東北地⽅太平洋沖地震のシミュレーション結果です。

波動伝播解析結果の可視化(EW(東-西)成分)

速度フーリエ振幅※の比較(新宿)

※速度フーリエ振幅:各周期帯域における地震動の速度の大きさを表す

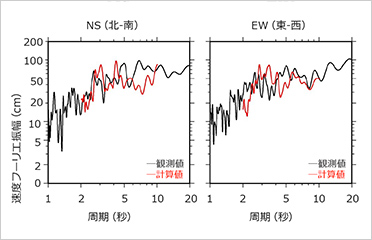

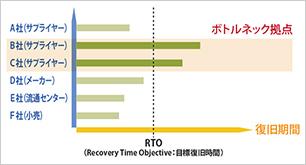

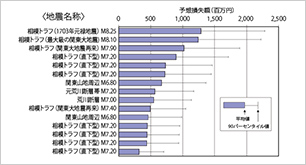

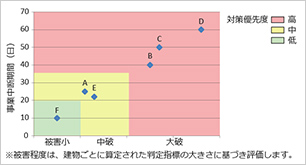

サプライチェーンの評価予測

発災時のサプライチェーンの機能を総合的に評価するためには、関連する施設そのものや、施設を繋ぐインフラやライフラインへの影響を「面」でとらえることが重要です。

広範囲な「面」のリスク評価は、立地ハザード評価と建物特性を照会した被害想定に基づき、物的損失額・事業中断期間・事業中断損失額・人的被害数などのリスクを評価します。多くの建物を対象とした机上データに基づく簡易スクリーニングや、詳細な建物調査に基づく個別施設の⾼精度評価などの選択が可能です。(提供:イー・アール・エス)

サプライチェーンリスク評価の例

目的に応じて様々な指標で評価が可能です。

目標復旧時間(RTO)との比較によるボトルネック抽出の例

複数の地震を想定した予想損失額の算定例

中断期間と損傷度による自社施設の対策優先度判断の例

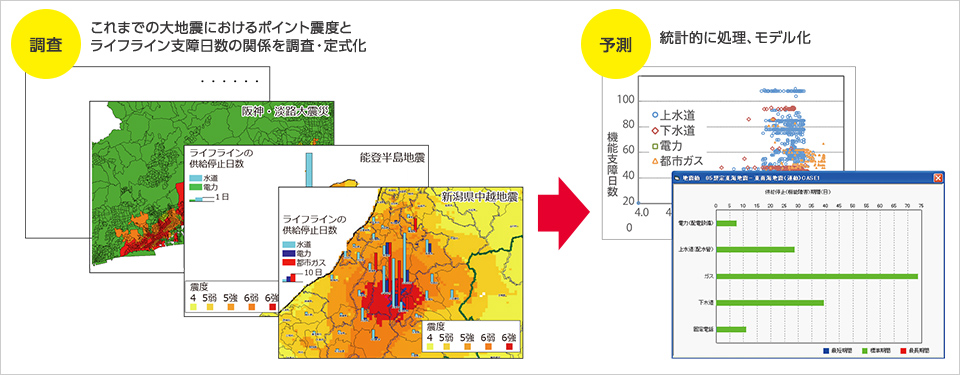

ライフラインの地震リスクを知る

簡易予測システム予測

東北地方太平洋沖地震を含む近年の大地震における震度と、その地点でのライフライン支障日数の関係を統計的に解析・定式化しています。これにより、想定地震による任意の地点での震度予測値から、ライフラインごとの支障日数の予測が可能です。

ライフラインの支障日数予測フロー

建物の地震リスクを知る

高性能3次元振動台「W-DECKER®」(鹿島技術研究所) 予測

予測

大型構造実験棟(鹿島技術研究所) 予測

予測

MIKシステム振動計測車予測

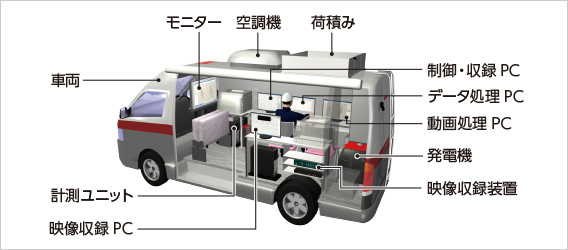

MIKシステム振動計測車は、建物や地盤の振動特性をリアルタイムに制御・収録・データ処理する計測装置を専用車両に搭載したシステムで、超高層建物や原子力発電所などの重要構造物の耐震性能の確認や、制振・免震装置などの性能評価が可能です。計測装置は、最大で128チャンネルの計測が可能で、高度な画像処理装置により計測結果をリアルタイムに処理・表示することで建物の動的挙動の可視化が可能です。

MIKシステム振動計測車

搭載機器

動的応答評価システム予測

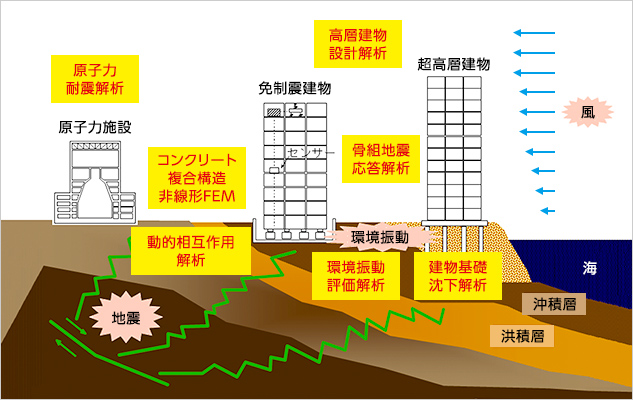

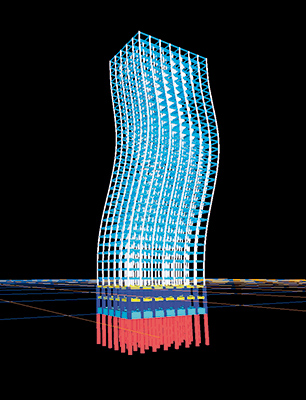

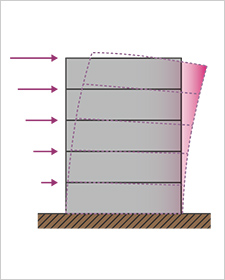

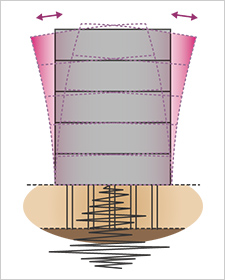

損傷や破壊に関する複雑な数学モデルを導入して、建物・基礎・地盤を一体でモデル化し、それらを一体的に解析することで、地震時や強風時の建物の揺れを高精度に把握することができます。

設計段階での高精度なシミュレーション解析によって、より合理的な建物の耐震性能確保や品質向上に繋げます。

建物と地盤の動的応答解析技術

超高層建物の地震応答解析

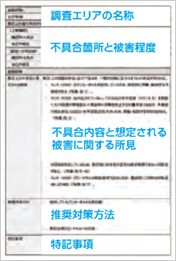

耐震ウォークダウン調査予測

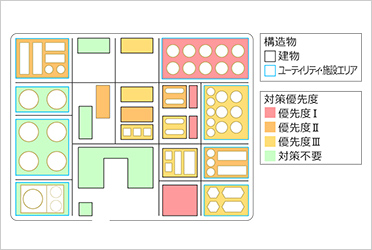

人的被害と事業継続の観点から大地震を想定した目視調査を行い、危険箇所や対策が必要な箇所を抽出します。非構造部材や設備の安全性等も評価します。(提供:イー・アール・エス)

評価報告書

耐震ウォークダウン調査による対策優先度の評価例

対策優先度マップのイメージ

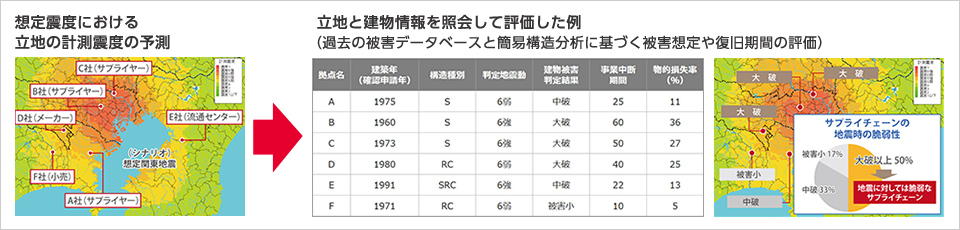

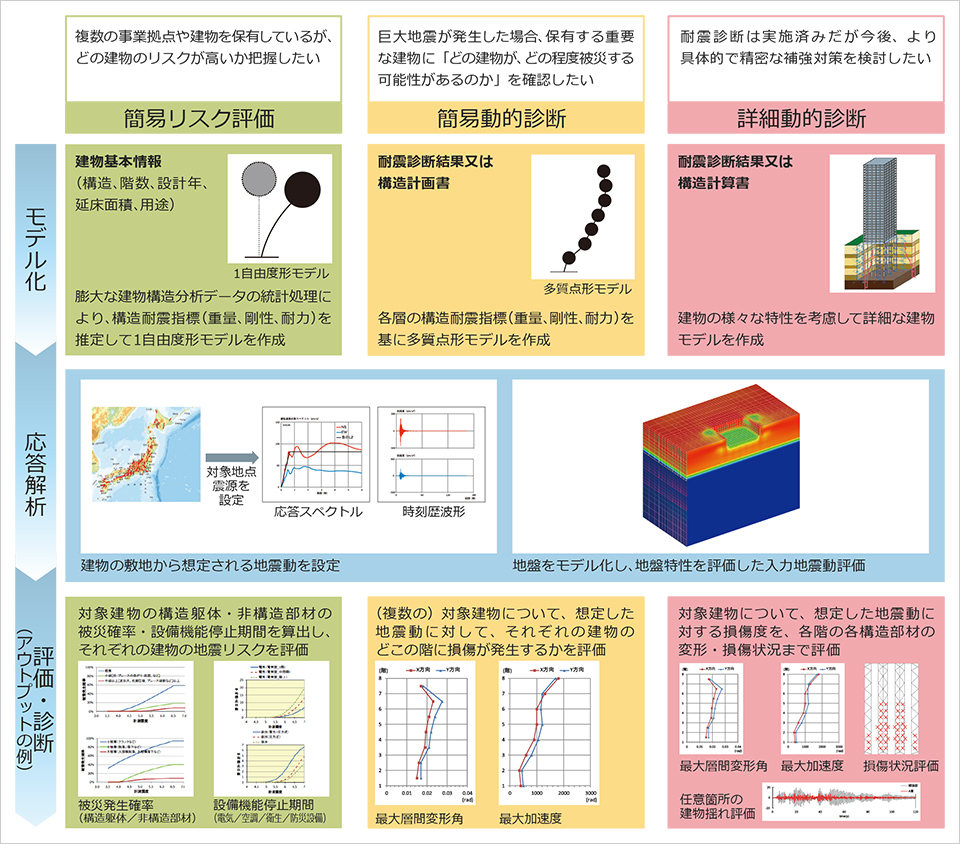

動的耐震診断予測

動的耐震診断では、一般的な耐震診断では考慮されない地震動の特性(地域性や地盤情報など)も考慮し、地震応答解析を行って建物の耐震性を診断するもので、制震補強などにより効果的な対策を検討するのに役立ちます。

鹿島は、3種類の動的耐震診断の手法を準備し、お客様のご要望に応じて最適な対策を提案します。

一般的な耐震診断

(建物単独の耐震性)

動的耐震診断

(地震動や地盤を考慮した耐震性)

目的に応じた3種類の動的耐震診断

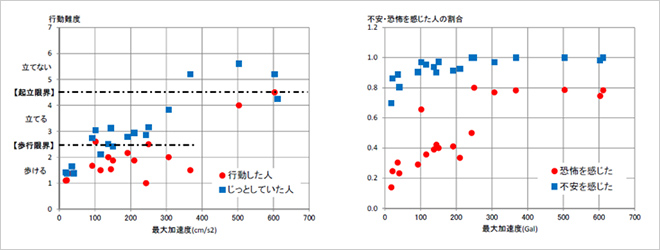

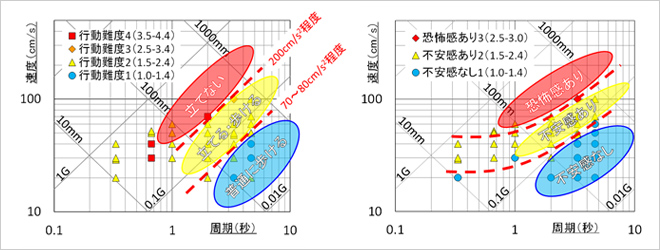

建物の大きな揺れが人の行動と心理に与える影響予測

2011年東北地方太平洋沖地震では、非常に広い範囲で居住者が大きな不安を感じるという事象が多数報告されています。当社では、建物在館者に対するアンケート調査や振動台実験を実施して揺れの大きさと行動の難易度や揺れの感じ方の関係について調査し、制震、免震構造による応答低減の効果検討など、安心な建物の実現に向けて有効な資料として活用しています。

振動台実験の様子

アンケート調査に基づく揺れの大きさと行動の難易度、揺れの感じ方の関係

振動台実験による揺れの大きさと行動の難易度、揺れの感じ方の関係

どこでも大地震を体感できる小型振動台予測

大地震での揺れの大きさをリアルに感じることができる体感用の振動台です。組立て式の小型装置とすることで、お客様の事務室など、どこでもデモンストレーションが可能なため、免震構造や制震構造を適用した建物での応答低減効果を気軽にわかりやすく体感できるとともに、小型の振動実験なども可能です。2008年に利用を開始した1号機での経験を活かし、波形の再現性や利便性を向上させた2号機を開発しました。

新型小型振動台

(取り外し可能な手すりをつけた状態)

建物を揺れから守る

天井・設備機器を揺れから守る

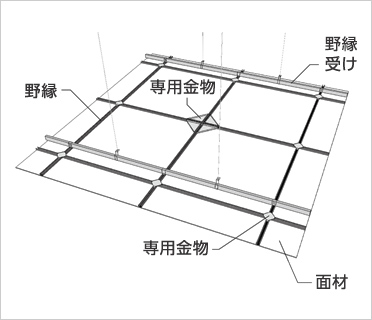

セーフティ・ダイア®-K予防

1m2当たり2kg以下の超軽量天井を実現しました。一般的な居室に必要とされる設備機器を最適に設置する仕様(フローティングシステム)を開発し、使い易さに配慮しています。

面材:超軽量天井材「かるてん」※

※「かるてん」は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

オレンジ色の部分は照明専用下地「セーフティ・ウェイ®」

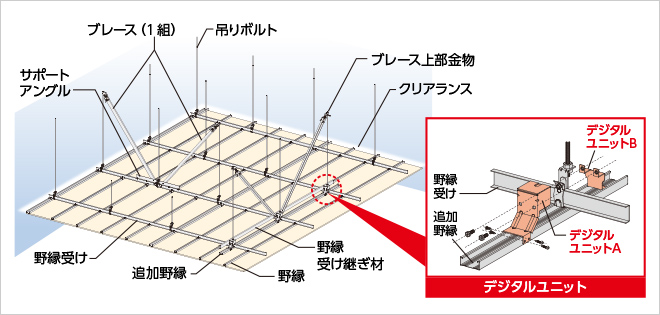

特定天井対応 耐震DELTAPower天井予防

新開発の「デルタユニット」をブレース下地に用い、下地接合部の耐久力を高めることで高剛性を実現しました。確認申請のみで特定天井※に適用できます。

※特定天井(平成25年国土交通省告示第771号):脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井。6m超の高さにある、面積200m2超、質量2kg/m2超の吊り天井で、人が日常利用する場所に設置されているもの。

耐震DELTAPower天井の概略図

S-One工法予防

既存吊り天井を残したまま、天井の落下を防止するネット工法です。地震災害発生時に避難場所となる体育館・公民館などの天井材の脱落を防止し、より安心で安全な空間を実現します。

既存吊り天井への施工の様子

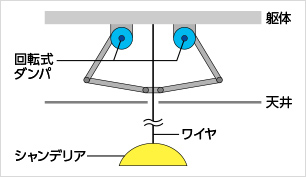

吊り物制震(シャンデリア制震)予防

シャンデリアなど吊り長さの長い大型照明器具の揺れが建物との共振により大きくなることに着目して開発された、ダンパを用いた制振抑制装置です。簡単な機構で高い制振効果がある他、照明器具の他、スピーカーやスクリーンなどの天井懸垂物にも適用できます。既存の施設でも適用可能な装置として活用が期待されます。

吊り物制震の仕組み

シャンデリアの揺れ方の違い

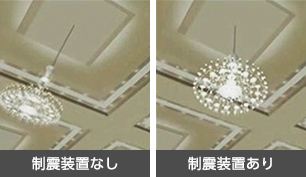

エスカレータ取付け部の耐震化予防

一般的にエスカレータの破損は、地震時に生じるエスカレータ側の部材と受梁及び床仕上材との間の変位量を吸収することができない下部受梁の取付け部に生じます。

これに対し、エスカレータ部材と受梁との変位量を吸収できるクリアランスの確保、エスカレータ側床面をスライド床とする工夫により、エスカレータ及び取付け部の損傷を防止します。

エスカレータ取付け部の耐震化の仕組み

土木構造物の地震リスクを知る

土木構造物を揺れから守る

ライフラインの強靭化

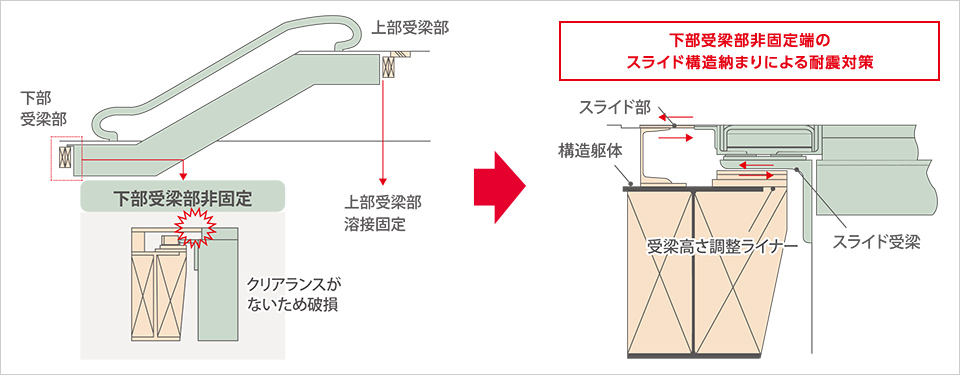

再生可能エネルギー・自立電源充放電システム予防

商業電源、太陽光発電、小型風力発電からZEB※電源盤に集約した電力情報を基に、スマート充放電コントローラーがリチウムイオン電池の充電と放電を最適に制御することで、平常時には電力の平準化による省エネを実現し、有事の際には保安電力として活用します。本システムを新築時から導入することで、建物の高い省エネ性能とBCPへの備えを同時に確保できます。

※ZEB:建物運用段階のエネルギー消費量を省エネルギーや再生可能エネルギー利用などにより削減し、限りなくゼロにするという考え方。

KIビルZEB化改修再生可能エネルギーのスマート電力充放電システム

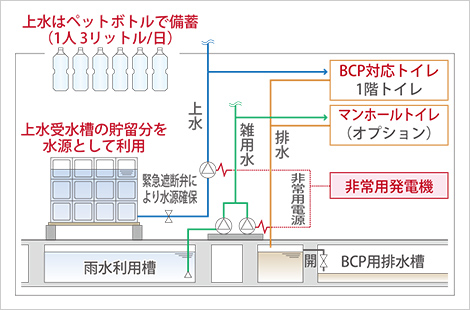

給排水設備の多重化予防

衛生基準や必要量がそれぞれ異なる飲料用水、生活用水、工業用水などを、供給に必要な電源を含めてシステムを多重化。

右図は業務ビルの給排水設備のバックアップ性能強化の例です。有事には緊急遮断弁にて上水受水槽の貯留分を水源として速やかに確保し、専用給水系統にてピンポイントでBCP対応すべきフロアに供給します。

業務ビルの給排水設備のバックアップ性能の強化例

有事に備えたICT予防

有事におけるユーティリティの運用や、被災情報の的確な共有を行うためには、情報システムの運用が重要であり、発災時こそ強靭なシステムが求められます。情報ネットワークと建築設備系ネットワークのIP統合や、コアスイッチ・幹線の二重化、クラウドの利用など、有事に備えたICTの企画・設計・施工における豊富なノウハウから、お客様に最適なソリューションを提供します。

運用検討例

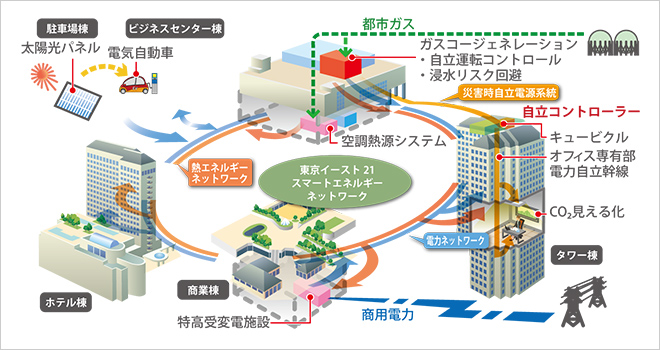

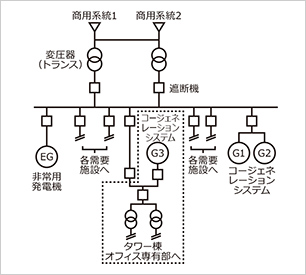

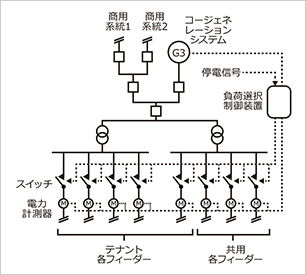

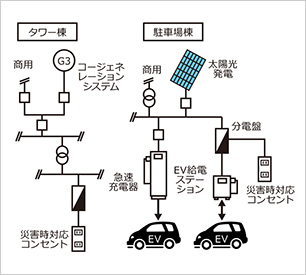

エネルギーのネットワーク化予防

電力やエネルギーの利用状況や施設全体の融通をICTによりリアルタイム表示し、省エネ行動を推進する他、電源の自立化により、地震時の電力の供給停止や浸水のリスクを回避し、非常時の電力供給の信頼性を向上します。

エネルギーネットワークの概要図

重要負荷への自立電源

負荷選択制御

有事の外部への電源取出し

地震時の参集要員確保

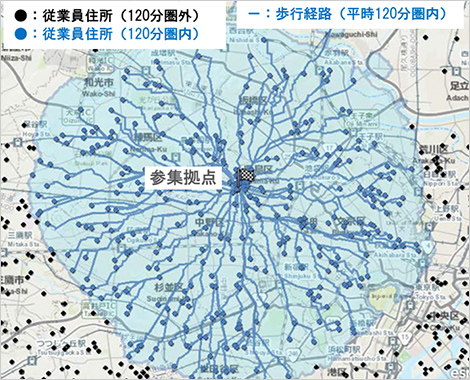

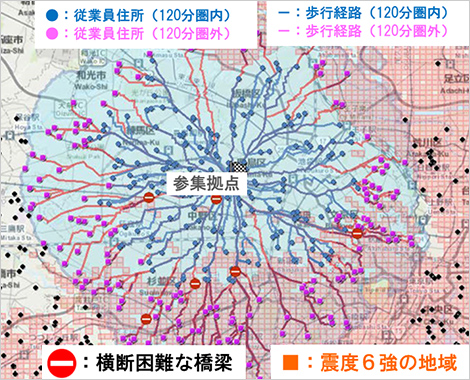

従業員参集・帰宅予測システム予測対応

災害対応拠点への従業員の参集時間を評価し、初動対応に従事可能な従業員リストを作成します。特定人物の参集時間を算出することも可能です。また、勤務時間中に発災した場合の徒歩帰宅時間・ルートを評価して帰宅困難者も予測できます。(提供:イー・アール・エス)

通常時の参集要因評価(徒歩120分圏内)

発災時の参集要因評価(徒歩120分圏内)

歩行者の行動を予測する

地震後の建物の安全性を知る

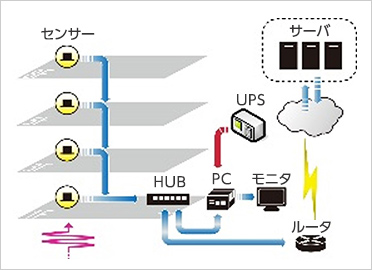

q-NAVIGATOR®対応

加速度センサーを設置して地震時の建物の挙動を計測・推定し、あらかじめ設定した限界値と比較することで建物の安全性を速やかに判定します(地震が収まってから1~3分程度)。

避難の要否や建物継続使用の可否判断、適切な館内放送などに役立てます。クラウドサービスにもオプションで対応しており、複数の建物の判定結果をインターネット経由で一覧表示し、本社や災害対策本部の業務効率化、復旧対応の優先順位検討などに活用できます。(開発:小堀鐸二研究所)

q-NAVIGATORの仕組み

判定画面

応急点検チェックリスト対応

施設管理者自らによる緊急・応急的な安全確認をサポートするサービスです。

設計図書と現地調査により、特に重要な点検ポイントを専門家が事前に絞り込み、応急点検チェックリストとして図面と写真で提示します。判定表を用いて各階ごとの応急点検チェックリストの結果を集計し、基準に基づき安全度判定を行います。(提供:イー・アール・エス)

応急点検チェックリスト

判定表

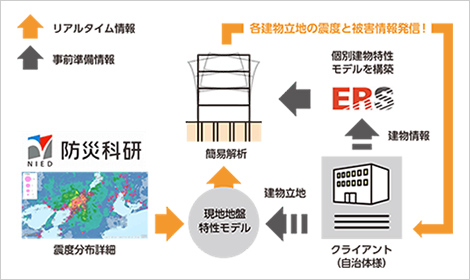

災害アラート-Q対応

発災後の現場の推定情報を地震発生後約20分で送信するシステム。

防災科学技術研究所から配信される250mメッシュの推定震度と建物特性に応じた構造被害推定を提供します。発災直後の調査の優先順位策定などに役立ちます。(提供:イー・アール・エス)

地震速報システムの仕組み

地震後の土木構造物の安全性を知る

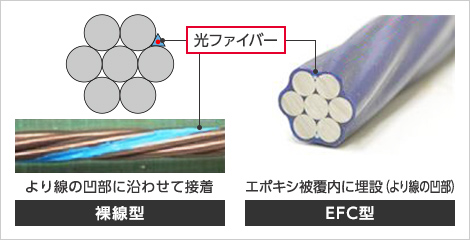

光ファイバーを用いたPC張力計測システム対応

PC(プレストレストコンクリート)に使用するPCケーブルに、光ファイバーを一体化して組み込むことで、構造物の任意の位置の健全度を把握します。

PCケーブルが緊張した際に、一体化した光ファイバーに生じるひずみを計測することで、張力の分布を評価します。また、光ファイバーを人が出入りできる場所まで伸ばして組み込むことで、構造物の維持管理の高度化・効率化にも寄与します。

光ファイバー組み込み式PCケーブル

光ファイバー組み込み式PCケーブルによる計測状況(国道115号月舘高架橋上部工工事)

土木構造物の耐久性を高める

土木構造物の維持管理計画を立てる

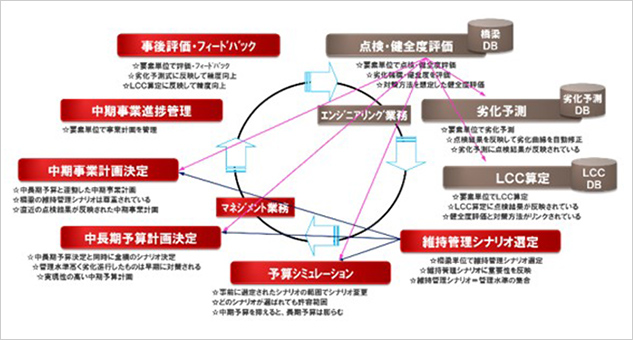

BMStar®対応

数多くの橋梁の安全安心を将来にわたり確保するためには、戦略的に中長期視点で計画することが重要です。BMStar®は点検から劣化予測やLCC算定、事業計画策定、進捗管理など、橋梁の維持管理に必要な全業務を一貫して支援します。数あるブリッジマネジメントシステムの中でも点検データを最大限に活用し、橋梁の実態と予算制約に即した事業計画を策定できる国内初のシステムとして開発されました。

橋梁のマネジメントサイクル

システム画面