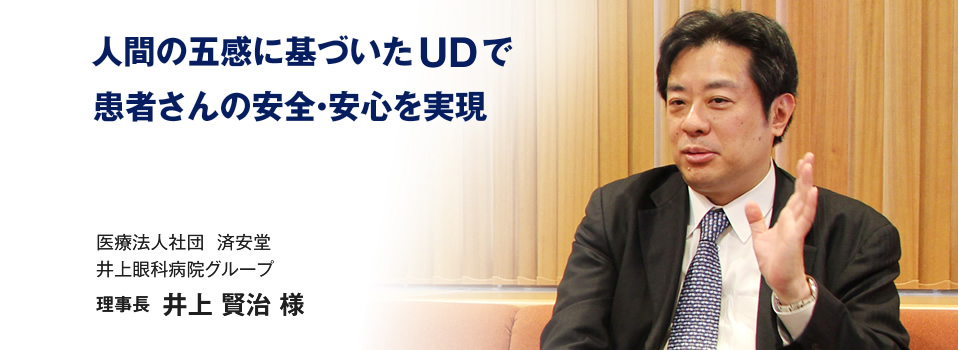

井上眼科病院グループでは「井上眼科病院」「お茶の水・井上眼科クリニック」および「西葛西・井上眼科病院」の3施設で、先進的なユニバーサルデザイン(以下UD)に取り組んでいます。その狙いや導入のプロセス、効果などについて、井上理事長にお聞きしました。

まずは「IAUDアウォード2015」(※)での大賞受賞、おめでとうございます!

ありがとうございます。2015年にオープンした「西葛西・井上眼科病院」では、鹿島さんとともに “人間の五感に基づいた安全・安心の新たなUD” を追求しました。その取り組みが認められ、このような栄誉ある賞を賜ることができ、大変うれしく思っております。

※IAUDアウォード:一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会(IAUD)が主催。

2015年は医療法人社団済安堂と鹿島建設が連名で公共空間部門・大賞を受賞。

目が見えづらい患者さんのために「五感に訴えるUD」を展開

西葛西・井上眼科病院では、具体的にどのようなUDを展開したのでしょうか?

新病院をつくるにあたっては「とにかく患者さんが使いやすい病院にしたい!」という想いがありました。そこで鹿島さんとご相談しながら計画したのが【五感に訴えるUD】です。

まず当院の患者さんは、目が見えにくい、視野が狭いなど、目に何らかの障がいを抱えているため、より発見しやすくわかりやすいサインを模索しました。

例えばトイレでは、一般的には文字や色などで男女の区別をつけていますが、新病院のトイレピクトは従来よりもスカートのふくらみを強調し、より区別しやすくしています。

さらに視覚を補助するために、【音(聴覚)のUD】も積極的に取り入れました。

具体的には、トイレの入口上部に超志向性のスピーカーを設置し、男女それぞれのコーラス音を流すことで、「聴覚」でも男女の区別をイメージできるようにしました。「ここは男子トイレです」といった音声案内ではなくシンセサイザーによるコーラス音を採用したのは、患者さんや職員にとって耳障りにならないように配慮したためです。

また、場所によって反射率が異なる内装材を利用し、空間の音の響きに変化をもたせることで、患者さんが自分の居場所を確認できるように工夫しました。同様に、足音や杖の音でも通路を認識できるよう、通路部分にはタイルカーペット内に塩ビタイルを敷設しました。この上を歩くと、足音だけではなく足の裏の感触も変わるため、そこが通路であることを「触覚」でも確かめられるようになっています。

ほかにも西葛西・井上眼科病院では、「和紙のアートを利用したランドマークの創出」や、通路部分のタイルカーペットと連動した「道しるべとしても機能するライン状の照明」など、枚挙に暇がないほどの工夫を詰め込みました。

見やすく、わかりやすい案内サイン

災害に備えて、まったく新しいUDを開発

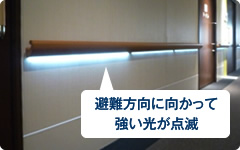

西葛西・井上眼科病院では、日本初の「避難誘導用照明内蔵手すり」も導入されましたね。

東日本大震災を機に、災害対策の必要性を痛感した医療関係者は多いと思います。特に関東地方では、いつ巨大地震が起きてもおかしくないと言われている。そう考えると、災害対策は喫緊の課題といえます。

特に怖いのは夜間の火災です。夜間は看護スタッフの人数が少ないため、最大32名の入院患者さん全員を誘導するのは至難のこと。症状の軽い方には自力で避難してもらおうと思っても、院内に2か所ある非常階段のどちらの方に行けば安全なのか、瞬時にはわかりません。それに、建物内に煙が充満すれば、晴眼者でもパニックを起こして方向を見失ってしまう可能性があります。

この難しい課題をUDで解決するにはどうすればいいか、院内で設立した「UD検討会」メンバーと鹿島さんとで話し合いを重ねました。

「火災のときだけではなく、平常時にも役立つものにしたい」

「では、手すりに照明を埋め込もう。ふだんは常夜灯として機能しつつ、

非常時には点滅によって避難経路を示すというのはどうか」

アイデアは固まったものの、当然ながらそんな便利な既製品はありません。そこで鹿島さんにメーカーとの間に入っていただき、当院のために開発してもらうことになりました。

とはいえ、世の中にまだない製品をつくろうというのですから、一筋縄ではいきません。どれくらいの点滅速度が視認しやすいのか、そもそも煙の中で光が見えるのかなど、分からないことだらけです。

そこでわれわれは、患者さんや病院スタッフの協力を得て被験者実験を実施。これにより、避難すべき方向をより早く正確に判断できる点滅速度を採用することができました。また、院内で実際に煙を炊き、その状態でも光の点滅を認知できることを確認しました。

こうして出来上がったのが「避難誘導用照明内蔵手すり」です。入院患者さんにこの機能をご説明すると、みなさん「そんな設備があるなら安心して入院できる」と喜んでくださるので、頑張った甲斐がありました。

もちろん災害対策はこれだけではなく、院内に水や食料を備蓄したり、浸水時のためにボートを準備したりと、できる限りの備えをしています。

避難誘導照明内蔵手すり

普段は常夜灯として使用

つかみやすい形状の手すり

火災時には最寄りの非常階段へ

誘導するように点滅

UDは患者とスタッフの双方にメリットがある

そもそも、先生はなぜUDを採用しようと思ったのでしょうか?

当院でも、以前はサインが見づらい、動線が複雑であるといった多くの問題を抱えていました。そこで2006年にオープンした「お茶の水・井上眼科クリニック」で初めて本格的にUDを採り入れてみたところ、患者さんの安心・安全や利便性が向上したのはもちろん、職員の負担もかなり軽減されました。

例えば、かつては職員が患者さんを一人ずつ誘導していたのですが、サイン等を改良した新病院では、多くの患者さんが自力で目的の場所にたどり着けるようになりました。おかげで職員も時間的・精神的にゆとりができて、今まで以上に優しく患者さんに接することができるようになったといいます。

お茶の水でのこうした成功事例をベースにしつつ、さらにスパイラルアップを図り、新たなUDへの取り組みにも注力したのが「西葛西・井上眼科病院」なのです。

大切なのは「創意工夫」と「スパイラルアップ」

医療機関のUDで、最も大切なポイントは何でしょうか?

患者さんの特性に合ったUDを展開することだと思います。当院は眼科なので「見やすさ」を最重視しましたが、別の科であればまた違った視点が求められるでしょう。それが何であるかを知るためにも、患者さんへの調査が有用と思われます。

当院でも、お茶の水と西葛西のそれぞれで、患者さんへの調査を実施しました。当初は「患者さんに面倒なお願いをするのは恐縮だな」と思っていたのですが、むしろ喜んで協力してくださる方が多かったのは、嬉しい驚きでした。

調査の結果、“目から鱗”なご意見もいただきましたよ。例えば院内マップ。私たちは、なるべく多くの情報を盛り込んだ方が便利だろうと考えていましたが、患者さんは「情報が多いと混乱するから、文字は必要最小限でいい」と言う。こうしたご指摘のおかげで、シンプルで見やすい院内マップができあがりました。

また、同業者の方からはよく「UDはお金がかかるのでは?」と聞かれますが、必ずしもそうとは限りません。例えば当院では、天井の照明が道しるべになるように、ライン状の照明器具を設置しています。普通の照明を設置するのも、ライン状の照明を付けるのも、費用は大差ありません。お金をかけなくても、工夫次第でできることはたくさんあるのです。

しかし、いくら知恵を絞っても、最初から100点満点ということはありません。UDはつくって終わりではなく、つくったあとで効果を検証してスパイラルアップしていくものですから。

天井の照明による誘導、床の素材感の違いや色彩のコントラストで認識しやすい空間に

スパイラルアップとは、具体的にどのようなことでしょうか?

例えば、お茶の水のクリニックは3フロアに分かれていて、院内にはその3フロアをつなぐ専用のエレベータがあるのですが、1階まで行ける一般のエレベータと区別がつきにくいという意見が多数寄せられました。設計段階では思いつかなかった盲点です。

そこで後日、専用エレベータの前にLEDライトを取り付けたり、床の色を変えたりといった追加工事を実施。視認性をアップさせたことで、迷う患者さんが減りました。

UDの検証は現在も続いています。例えば、西葛西・井上眼科病院のトイレに設置した「音(聴覚)のUD」は、真下を通過したときにコーラス音がなる仕組みですが、感知性能や聞こえる範囲など、改良の余地はまだあるでしょう。こうした課題を洗い出し、よりよいUDを実現していくために、当院では「UD検討会」で検証を重ねています。

最後に、UDについて今後の展望をお聞かせください。

お茶の水や西葛西での取り組みを通じて、当院にはUDに関する多くのノウハウが蓄積されました。次なる目標は、その知見を地域やまちづくりのレベルでも展開していくこと。

私が代表を務める「お茶の水UD研究会」は、病院スタッフ、建築関係者、大学関係者など多岐にわたるメンバーで構成されており、月1回の研究会やまちづくりへの参画など、テーマによっては当事者や地元商店街の方々にも加わっていただき、UDの普及に取り組んでいます。