研究分野

コンクリート材料

コンクリート構造物の品質向上と

コンクリート工事の生産性向上

安全・安心な社会の構築のために、社会の基盤であるコンクリート構造物に高い耐久性が求められています。また、建設従事者の高齢化と従事者人数の減少に対応するため、コンクリート工事の生産性を上げる必要があります。さらに、昨今の地球温暖化を受けてCO2削減のための環境負荷低減コンクリートが注目されています。

私たちは、これまでに培った高性能・多機能コンクリート技術や多大な施工実績を踏まえて、これらの課題解決に取り組んでいます。

研究事例

繊維による補強で優れた耐久性・

強度特性を発揮する

超高性能繊維補強セメント系複合材料

「UHPFRC」

コンクリート構造物の表層品質を

向上する

表層品質向上のための養生技術

「美シール工法」

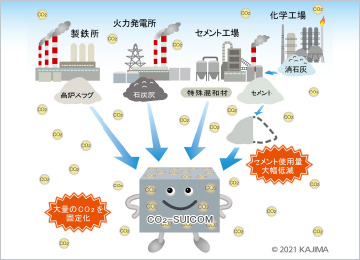

樹木のように大量のCO2を

吸収・固定化する

CO2吸収コンクリート「CO2-SUICOM」

土質・地盤

高度な地盤関連技術を通じて

強靭なインフラの構築に貢献

山間部から都市部、そして地上から地中まで幅広い領域において、インフラ構築を安全かつ合理的に行うための高度な地盤関連技術が必要とされています。また、今後は省人化施工が強く求められてきます。

こうしたニーズに応えるため、土工事の自動化技術や、地中トンネル工事等に資する地中の見える化技術、液状化対策に代表される地盤防災技術などの研究開発を行っています。

研究事例

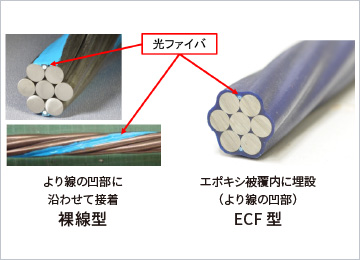

工事中の地盤の動きを

リアルタイムに追跡する

分布型光ファイバ地中可視化技術

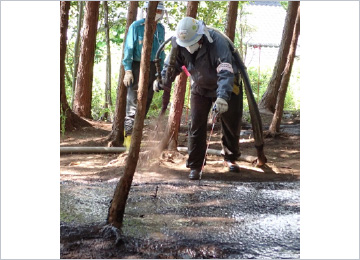

地盤を強化して地下工事を

安全に行う

地盤凍結技術 ※ケミカルグラウト(株) 提供

盛土品質の

高速・全面スキャニングを

行う

締固め管理技術「ローラたわみ法」

岩盤・地下水

トンネル現場の生産性向上と

地下水評価・計測管理の高品質化

トンネル、ダム、大空洞、原子力関連施設等の分野においても、自動化・機械化を進めることにより、生産性を向上させることが必要となっています。トンネル工事においては、施工時の崩落や変状等を無くすことにより工事遅延を回避し、最終的に生産性向上へ繋げることを目標に、鹿島オリジナルのデータベースを核とする最先端のICTを駆使し、事故やトラブルゼロを目指した技術開発を行っています。ダム基礎処理工においては、施工情報を迅速にモデル化することによる合理的な注入管理手法の開発を行っています。また、SDGsに貢献する技術開発として、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する技術開発も進めています。

研究事例

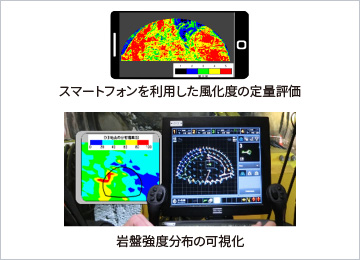

ICTで地質をリアルタイムに可視化し、

トンネル切羽の崩落事故を防ぐ

スマート切羽ウォッチャー

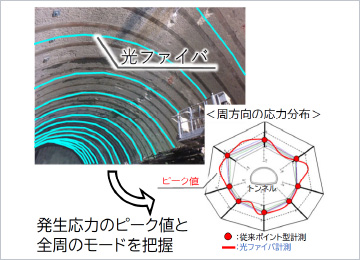

トンネル全周の⽀保応⼒を光ファイバで

⾼密度に計測し、最適な⽀保を選定する

分布型光ファイバによる支保応力の⾼速・⾼精度計測

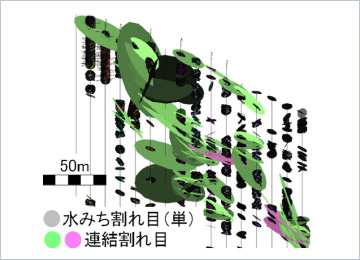

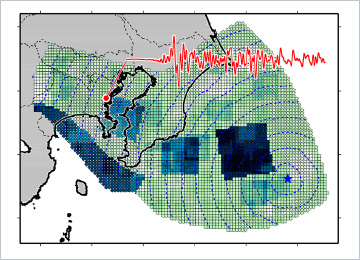

ダム基礎処理の合理的な注⼊管理のため、

岩盤内の⽔みち割れ⽬のモデル化を⾏う

基礎処理工3次元施工品質管理システム

土木構造

建設現場の生産性向上や

老朽化したインフラの更新を実現

今後の社会インフラ整備では、少ない人数で、早く、高品質の構造物を作れる技術が求められています。老朽化した社会インフラを使用しながら更新する技術や、構造物にセンサーを設置し、劣化を早期に検知して、適切な補修により構造物の寿命を延ばす技術も重要です。

こうしたニーズに応えるため、コンクリート、鋼、複合構造などを活用した生産性の高い施工技術や、高機能材料の特性を活かしたリニューアル技術、先端センサーを組み込んだ構造物の性能評価技術などの研究開発を行っています。

研究事例

軽量で高耐久なPCa床版により

劣化した床版を容易に更新する

平板型UFC床版

※UFC:Ultra High Strength Fiber Reinforced Concrete

(超高強度繊維補強コンクリート)

場所打ち杭の施工時間を

大幅に短縮する

伸縮可能な鉄筋かごを用いた

「ストランド場所打ち杭工法」

PC構造物の張力を

確実に管理する

光ファイバを用いたPC張力計測システム

海洋水理

海洋施設や河川内施設を、

高い生産性で安全に施工

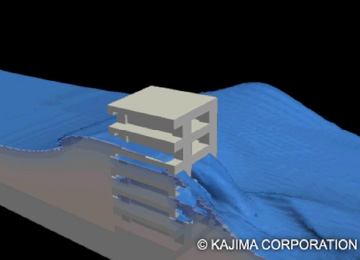

洋上風力発電施設は再生可能エネルギーとして期待されていますが、建設のためには、高波浪を考慮した耐波構造、工事計画、洗堀防止対策等が必要です。また、臨海施設では津波による被災低減策等が、河川工事では水位や環境に及ぼす影響を極力小さくする工事計画等が必要です。

これらの課題に対応するため、海洋・水理実験施設や、各種数値シミュレーション技術、現地計測技術を用い、安全な水理構造物の研究開発を行っています。

研究事例

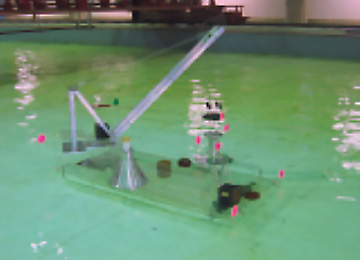

洋上風力発電施設の基礎運搬時の

動揺評価、洗堀防止対策を行う

作業船の動揺評価技術

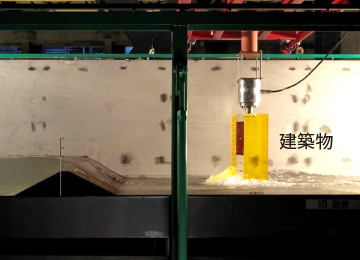

水理模型実験で構造物に作用する

津波波力を評価する

津波の波力評価技術

構造物の詳細な形状データを用いて

波の変形や波力を評価する

数値波動水槽

技術最前線

100年をつくるコンクリート

美(うつく)シール工法

品質確保に役立つ

施工管理の自動化技術

動画像分析を活用した

コンクリートの全量受入れ

管理システム

建築材料

各種ニーズを反映した

材料施工技術の活用による品質確保

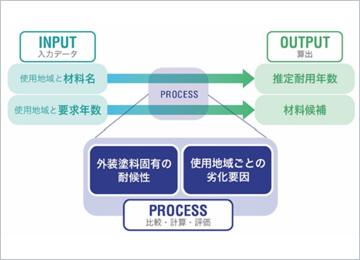

近未来の建設現場を想定し、ICTを用いたコンクリートの打設管理システム、AIを用いたコンクリートの圧縮強度推定、床仕上げロボット技術を活用した生産性向上、CO2削減・副産物の有効利用による環境配慮、グローバル化、建物の維持保全を志向した材料施工の研究、技術開発に取り組んでいます。具体的には、RC材料施工分野では環境配慮・高品質・経済性をコンセプトとした高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートやコンクリートの圧縮強度を建設現場の受入検査で推定する技術など、仕上げ材料分野ではタイル、塗装材料、防水材などの材料品質や寿命を定量的に評価する技術、建築材料に起因する空気質やカビなどの対策技術などがあります。

研究事例

環境配慮型コンクリートで

CO2を削減する

高炉スラグ微粉末を用いた

3種類のコンクリート

コンクリートの受入検査時に

品質を評価する

電気伝導率を用いたフレッシュコンクリートの

圧縮強度推定

塗装材料の耐候性を

迅速に評価する

鹿島式 外装塗装材料耐用年数推定法

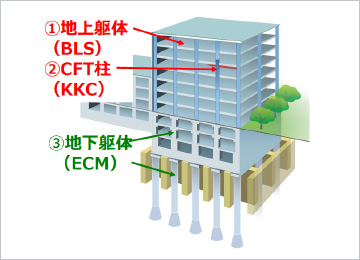

建築構造

建物の構造性能向上や建築現場の

生産性向上を実現

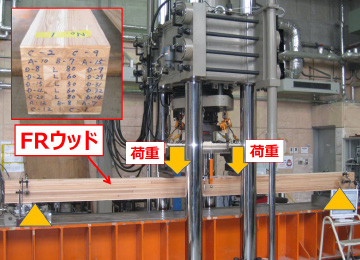

東北地方太平洋沖地震や熊本地震に見られる長周期地震動や極大地震が発生した際の、建築構造物の性能評価・性能向上に関する技術が求められています。また、大都市圏を中心に超高層ビルの建設が進められており、施工を合理化し、生産性や品質を向上させる技術も重要です。こうしたニーズに応えるため、建物性能を実験的および解析的に評価する技術、建物性能を向上させる補修・補強技術、鋼構造・鉄筋コンクリート構造・複合構造、地下構造や基礎構造などを対象にした生産性の高い構造技術などの研究開発を行っています。また、大型振動台(W-DECKER)を用いた建物の揺れの再現による建物安全性の検証、将来のゼロカーボンに向けて木構造の研究開発を進めています。

研究事例

FRウッド®で「木が見える」

新たな耐火木造建築を実現する

純木質耐火集成材

(FRウッド:Fire Resistant Wood)

大型振動台で極大地震を、長周期振動台で

超高層建物の揺れを再現する

高性能3次元振動台(W-DECKER)

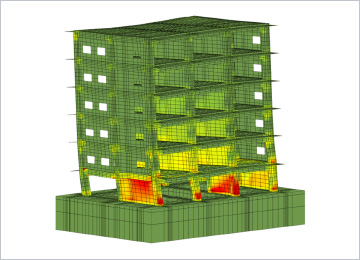

非線形有限要素法(FEM)を用いて

建築構造物の構造性能を評価する

非線形解析プログラム「CARC-ASe」

関連情報

建築環境

音響・振動・温熱環境・省エネ・

設備・光環境など、

建物内の環境構築

今後の「持続可能な社会」を実現するためにZEB(Zero Energy Building)のような省エネルギー建築が求められています。また、オフィスや生産施設・医療施設等、様々な建物において室内環境の質の向上が求められています。こうしたニーズに答えるため、音・温熱・光・省エネなど多岐にわたる室内環境に関する研究開発を行っています。また、近年は環境を構築するだけでなく、空間の中で過ごす人にとって快適で健康的に過ごせ、高い知的生産性が発揮できる空間が求められており、ウェルネスに配慮した室内空間についての研究開発も行っています。

研究事例

ウェルネスに良い空間を

提供する

そと部屋

独自の立体音響システムを構築し、

建築空間へ適用する

OPSODISによる立体音響

窓まわりの空気の流れ、温度分布等を

詳細に把握する

気流可視化実験

建築計画

人間の行動や心理に適した

合理的な建築計画手法を探求

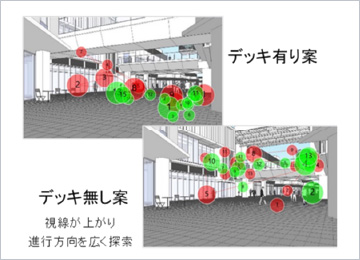

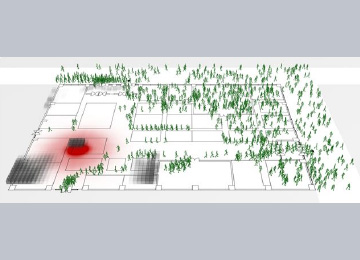

ユニバーサルデザインなど「利用者にとっての質」に寄り添う建築物が求められる時代です。そのため、人間の行動面からの要求と空間性能との対応関係を整理し、顧客らに対して設計上の意図や根拠をわかりやすく伝えられるよう、動線計画・規模計画・意匠計画を支える研究をしています。オフィス・病院・教育施設での行動調査・アンケート分析・計画案の評価、空間利用者の行動モニタリングとデータ分析、計画空間での利用者の動きを評価する行動シミュレーション、VRを用いた印象評価などの研究開発に取り組んでおります。近年は、IoT・AI技術を用いた空間スマート化にも挑戦しています。

研究事例

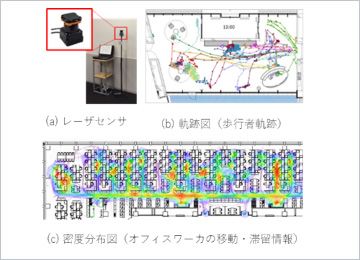

建築空間での歩行者の軌跡を計測し、

行動の特徴を把握する

レーザレーダを用いた行動モニタリング

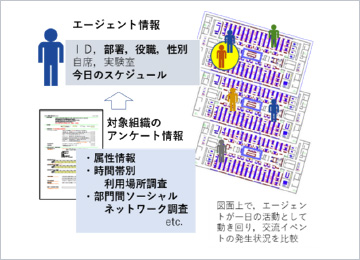

計画空間での歩行者の行動を予測し、

動線計画の妥当性を評価する

マルチエージェントを用いたオフィスシミュレーション

VR空間での被験者の視線を計測し、

アプローチ空間の誘目性を評価する

アイマークレコーダを用いた印象評価

技術最前線

五感に訴えるウェルネス空間

そと部屋®

複数人に同時に立体音響を実現

OPSODIS®(オプソーディス)

生物多様性・緑化

生物や自然環境が持つ

多様な機能を建設技術と融合させて

人にとって高付加価値な空間を提供する

我々の生活は、自然からの恵みを享受することで成り立っています。持続可能な社会のためには、今後も自然を構成する“水” “みどり” “生物”との調和が不可欠です。さらに、生物多様性・緑を守り育てるだけでなく、これらが持つ機能を最大限に活用する社会基盤整備が重要です。

私たちは、生物多様性に貢献する緑地環境の創造、建設工事に伴う動植物への影響低減対策などで培った知見を活用し、SDGs実現にむけて課題解決に取り組んでいます。

研究事例

湿地・水辺を復元、

創出する

ホタルビオトープ創造技術

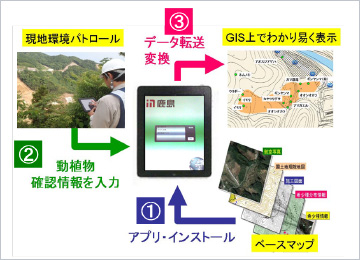

動植物のモニタリングと生態系への

影響評価を行う

動植物・環境モニタリングシステム

「いきものNote®」

緑地空間の快適を

創造する

人工軽量培養土「ケイソイル」

蒸発散促進型屋上緑化「エバクールガーデン®」

バイオ

微生物機能を利用した環境浄化、

リサイクル技術の開発

人々が快適に日々の生活をすることで排出するごみや廃水・二酸化炭素などで、地球環境は悪化しています。鹿島では、微生物の力を利用して、地球環境への悪影響をできる限り少なくする研究開発を行っています。

その中心となるのが廃棄物や廃水を処理すると同時に、カーボンニュートラルな燃料であるバイオガスが回収できる高温固定床式メタン発酵技術、富栄養化の原因となる窒素を廃水から高効率に除去可能なアナモックス技術などです。

研究事例

高温固定床式メタン発酵により、高効率な

バイオマス分解、バイオガス化を行う

固定床式メタン発酵装置「メタクレス®」

アナモックス反応により、

低コスト・高効率に窒素を除去する

高効率窒素除去システム「EDES®」

※Enhanced Denitrification Employed

System

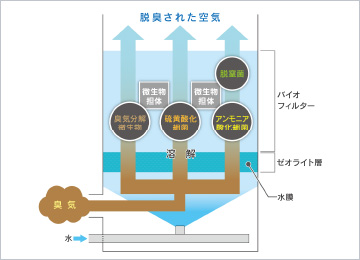

微生物の力で

におい成分を分解する

低ランニングコスト型生物脱臭システム

「BADOS®」

※Biological Deodorizing System

土壌浄化・廃棄物

土壌汚染の合理的対策と建設廃棄物の有効利用を通して

脱炭素・資源循環に貢献する

私たち「地盤環境チーム」では、建設工事を契機として判明した土壌汚染の対策や建設廃棄物の有効利用を通してサーキュラーエコノミーの実現に寄与する研究開発を行っています。現在特に力を入れているのは、1,4-ジオキサンに代表される新規微量有機汚染物質を含む汚染土壌の原位置・オンサイト浄化技術、建設廃棄物に付加価値を与え有効利用するアップサイクル技術、そしてカルシウム含有廃棄物を用いたCO2固定技術です。

研究事例

ドレーン材を用いて

汚染物質を吸引回収する浄化技術

ドレーン工法を用いた土壌地下水汚染原位置浄化技術

一度吹きで自立する

厚層客土吹付け

自立型厚層客土吹付け工法「K-Knight工法」

生分解性と耐候性を有する

粉じん飛散・侵食防止材

粉じん飛散・侵食防止材「MAKフォーマー.20」

技術最前線

1リットルの水からホタルの幼虫を調査

環境DNA技術を用いた

ホタルの調査手法

循環型社会形成のためのツール

バイオマスのエネルギー化技術

地震動

耐震安全性向上のための

高度な入力地震動評価

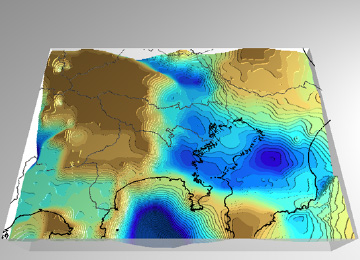

将来発生する大地震に対する構造物の安全性を確認する手段として、構造物の地震時挙動を数値解析によって予測することは重要であり、そのための外力となる地震動を正確に評価することが求められます。想定される地震が発生した時の建設地点における地震動を精度よく評価することを目指して、断層から建設地点に伝わる地震動の数値シミュレーション、地震観測データを利用した統計的な地震動評価など様々な評価技術の開発を進めています。

研究事例

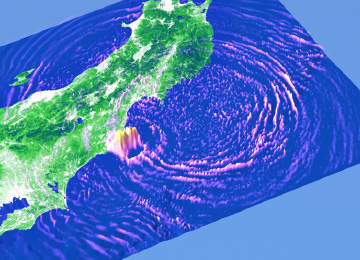

数値計算を用いて

長周期地震動を予測する

長周期地震動シミュレーション

構造物の設計用地震動を

評価する

入力地震動評価

地盤の震動特性を

把握する

地下構造モデル

火災

火災発生時の建物の構造安全性、

在館者の避難安全性の向上

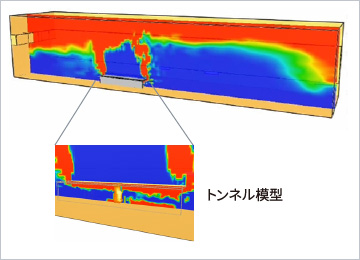

建築物の火災に対する安全性は、人命・財産の保護の観点から、地震に対する安全性と同等に非常に重要です。建築物で火災が発生した場合、建物内部にいる人々が安全に避難できるように、CFT造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造等の部材(柱や梁等)の高温時の構造安全性向上や、1人ひとりの動き、人に対する煙や熱からの影響を詳細に再現・予測することによる避難安全性向上に関する研究開発を行っています。これらの技術は建築物以外に土木構造物(シールドトンネル)についても活用されています。

研究事例

避難行動をアニメーションで

確認する

人・熱・煙連成避難シミュレータ「PSTARS」

火災時の煙や熱の流れを

予測する

火災シミュレータ「FDS」

火災時の構造部材・内装材料の

試験をして、

性能を評価する

防耐火性能評価技術

風

風の影響を評価し、安全な構造物、

快適な住環境・風環境を提供

超高層建築物、大空間構造物、仮設足場といった風の影響を受けやすい構造物の耐風安全性を確保するため、建設業界で最大級の風洞施設や最先端の数値シミュレーション技術を用いて構造骨組や外装材の風荷重評価などの研究を行い、設計・施工に反映させています。また、建築物周りのビル風、高層建築物の風揺れに伴う居住性能、風切り音といった環境問題を予測・評価する研究など、風に関する様々な研究開発を行っています。

研究事例

建築物の風荷重・風環境・

居住性能を評価する

風洞実験による風圧・風速計測技術

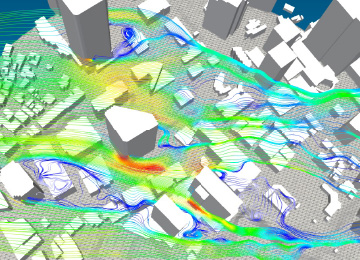

建築物周りの風況や風圧を

予測・可視化する

数値流体解析技術

外装材の風切り音・振動音を

予測する

風洞実験による風切り音・振動音計測技術

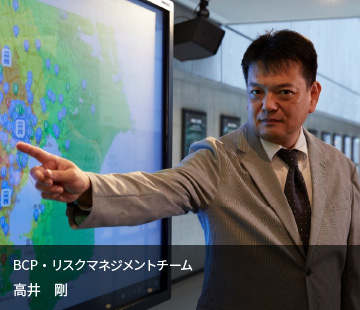

BCP

自社及び顧客の事業継続計画(BCP)を

円滑に行うための研究開発

近年の気候変動により激甚災害が増えています。また、南海トラフ地震や東京直下の地震など発生確率の高い地震が日本中にあります。このように災害の多い日本では、事業継続計画(BCP)の策定が企業にとって必要不可欠です。当チームでは地震だけではなく台風や水害、火災などBCPに係る様々な事象を取り扱っています。例えば、最近では降雨や強風、熱中症、台風進路などの情報について、いかに活用するかを研究しています。

研究事例

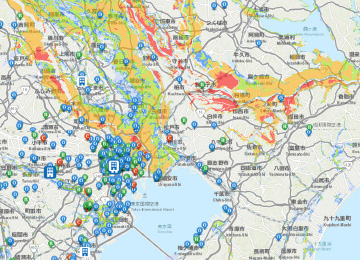

様々なハザード情報、

リアルタイム被害情報と自社情報を

GISによりマッシュアップする

災害情報共有システム、

オンラインハザードマップ

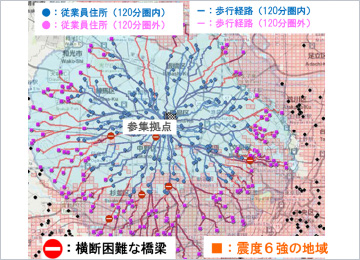

災害発生時の従業員の

参集時間を評価する

従業員参集システム

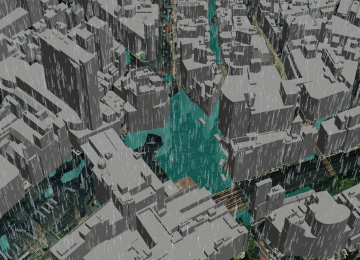

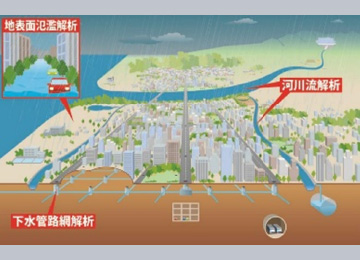

豪雨時における浸水状況を

時々刻々と予測する

都市型水害予測解析システム

インフラ

デジタルツインによる

インフラの未来予測と運営支援

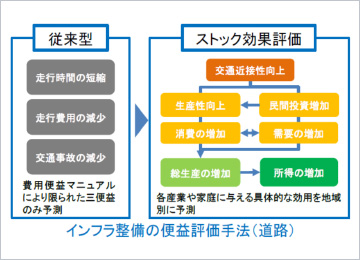

今後のインフラ整備では、地域経済の発展や生活環境の改善を図るために、ストック効果(インフラの機能から中長期にわたって得られる効果)の有効活用が求められます。また、災害の頻発化・甚大化に伴い、防災・減災対策の観点からのリスク評価と情報提供も重要です。

こうしたニーズに応えるため、インフラ情報のデジタル化を進め、経済評価モデルを取り入れたインフラのストック効果評価技術や、地震、風水害などのマルチハザードの広域的、時系列的な評価技術、並びに近年の風水害増加の根本的原因である気候変動に関する研究開発を行っています。

研究事例

都市の地点ごとの地震動と全建物・

構造物の損傷をシミュレーションする

総合地震シミュレータ(ies)

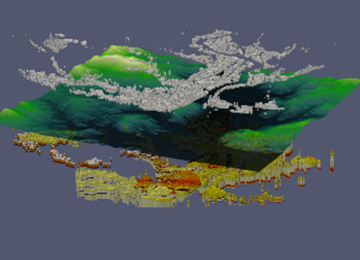

外水氾濫と内水氾濫を同時に

考慮し、

雨水流出・排出現象を

総合的に解析する

都市型水害予測解析システム

インフラ整備が地域社会や

産業構造に与える効用を把握する

インフラのストック効果評価技術

技術最前線

様々な災害情報の集約と共有

災害情報共有システム

土木現場の工場化

データに基づく建設プロセスの

最適化・合理化を追究

熟練技能者が減少する中での生産性向上や、経年劣化が進むインフラのレジリエンス向上といった社会課題の解決に向けて、センシングとデータ分析、自律的な制御、最適化技術などの研究開発に取り組んでおります。

「現場の工場化」を実現するために、重機の自動・自律化技術と施工プロセスのデータ化により安全で生産性の高い施工を実現し、数理的・解析的手法により施工計画の最適化を図ります。また、光ファイバや画像などのセンシングとデータ分析により、構造物の品質確保や生産管理の合理化に向けた研究開発を進めて参ります。

研究事例

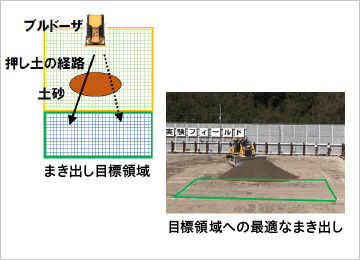

重機の自動化により

施工の生産性・安全性を向上する

次世代の建設生産システム「A4CSEL」

大規模構造物の微小な変形を

高精度に検知する

光ファイバを用いたPC張力計測システム

重機の作業経路や施工順序などを

最適化する

深層強化学習による整地経路の最適化

AI/データサイエンス

データの潜在力を引き出し、

課題解決や価値創造を実現

機械学習に代表されるAI(Artificial Intelligence)技術などを適用して、安全性及び生産性の向上、品質の確保・向上に資する研究開発に取り組んでいます。多くの場合、蓄積した大量の数値データや画像データを学習させることにより、入力に対する予測、判断、評価、最適化などを行うシステムを構築します。現在、設計解析の高速化、施工作業の自動化、品質管理の自動化、施工計画の立案・最適化、気象や海象の予測などの研究テーマに注力しています。

研究事例

計算負荷の高い風環境解析を、

機械学習モデルで高速化する

機械学習による数値流体解析の高速化

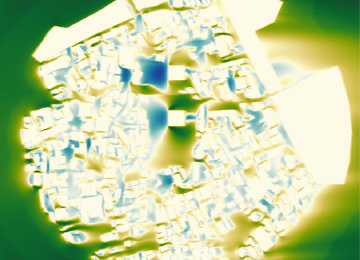

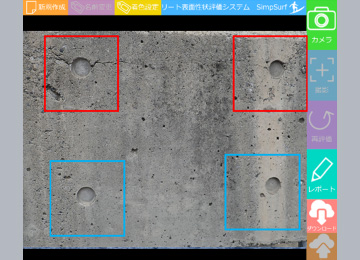

コンクリート構造物の施工品質を、

写真から高精度に即時評価する

データサイエンスに基づく

コンクリートの品質評価技術

海上工事の施工可否に影響する

波浪を高精度に予報し、

安全性及び生産性を向上する

畳み込みニューラルネットワークを用いた

波浪予測技術

建物のスマート生産

建築工事に関わる

あらゆる生産プロセスの改革と

生産性向上を図る

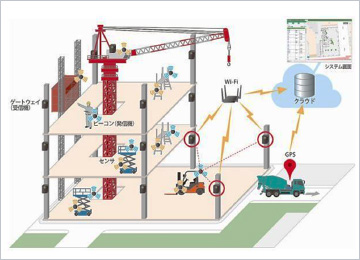

建設業を取り巻く環境は年々厳しくなると予想され、建設就労者不足への対応や、働き方改革の実現に向けた取り組みが重要となります。鹿島はICTやAIなどの最新テクノロジーの積極的な導入とロボット技術の開発による現場管理手法の改革により、新たな生産プロセスの構築と生産性の向上を目指しています。

このために、スマート生産実現に向けた要素技術の研究やロボットの開発を行うとともに、現場管理手法の改革としての新たなツール開発などの取り組みを行っています。

研究事例

アシストスーツにより

作業軽労化を図る

パワーアシストスーツ

建設現場における

溶接作業の自動化、

省人化を図る

多関節型現場溶接ロボット

資機材の管理・運用を

効率化する

資機材情報のデジタル化

技術最前線

AIを活用した重機土工の自動化

A4CSEL®(クワッドアクセル)

品質確保に役立つ

施工管理の自動化技術

動画像分析を活用した

コンクリートの全量受入れ

管理システム